L’esistenza di una discrepanza tra ciò che è accaduto e ciò che si racconta sia accaduto, rispetto a qualsiasi avvenimento, è al tempo stesso inevitabile e necessaria. Inevitabile perché, come è noto, non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume. Necessaria perché, proprio a causa di questa inevitabilità, dato che una verità assoluta non può esistere, il racconto permette di crearne una inedita (sempre imperfetta ma non per questo meno utile) che potrà poi essere o meno accettata come credenza collettiva dominante.

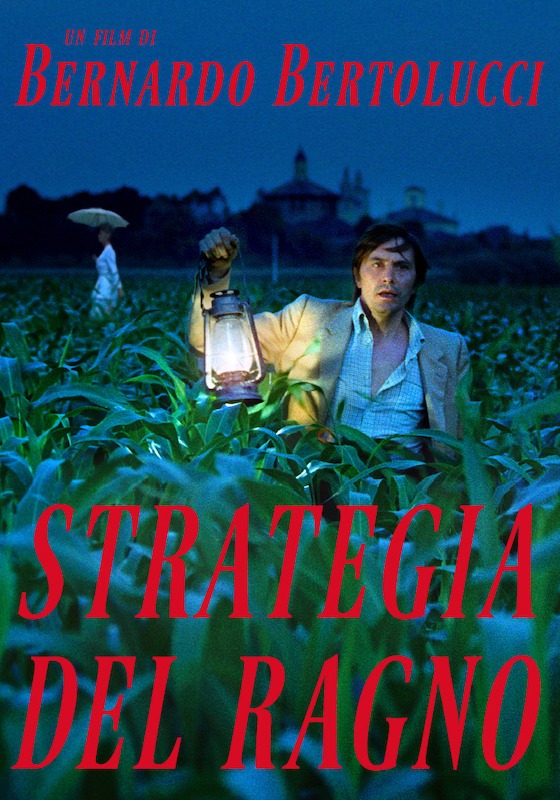

La storia è fatta di queste discrepanze, se ne nutre e ne crea di nuove, ma è sempre bene tenere presente la complessità delle cose umane, le loro mille sfaccettature. Distinguere, certo, ma anche relativizzare, contestualizzare, per raggiungere una consapevolezza degli avvenimenti che vada oltre le semplici nozioni acquisite. Strategia del ragno di Bernardo Bertolucci può essere un ottimo spunto per comprendere questa complessità e l’importanza della ricerca in generale.

Il film è un intricato gioco di specchi e rimandi labirintici, che fa dichiaratamente uso di elementi surrealisti e deve tanto alla pittura, specialmente di Magritte. È importante notare che Strategia del ragno non è un film storico e non è un film sulla resistenza o, almeno, non lo è in maniera diretta. È un film sull’antifascismo pre-guerra e, a ben vedere, non è nemmeno questo. È un film sulla metaforica uccisione del “padre” (tema caro a Bertolucci), inteso come entità che mette al mondo un figlio e lo soggioga alle sue regole, alle sue verità. E comunque, proprio perché è sì un film sull’antifascismo pre-guerra, ma realizzato tra il ‘69 e il ‘70, è allora anche un film sulla resistenza: com’è possibile parlare di antifascismo senza parlare di resistenza, in epoca post-guerra? Soprattutto, però, è il film di una generazione, i sessantottini, che si guarda indietro e non sa bene cosa vede. La generazione di Bertolucci, nato nel ‘41, è la prima a non aver vissuto quella guerra, o almeno a non ricordarla, e si vede dunque costretta a chiedere informazioni alle generazioni precedenti per saperne qualcosa di più, dalle quali ricava inevitabilmente un determinato tipo di verità, forse la più conveniente.

Emblematica è la carrellata “a fuggire” di inizio film, la quale si allontana da Athos figlio mentre lui entra per la prima volta a Tara, camminando nella stessa direzione in cui si sta muovendo la macchina da presa, creando così una sensazione di staticità dinamica tipica ad esempio del tapis roulant. Un semplice movimento che riesce a mettere perfettamente in luce l’essenza del racconto: la verità che Athos figlio spera di scoprire fugge da lui, è inafferrabile, come è inafferrabile il passato, e a un certo punto bisogna fare i conti con le conseguenze della verità, che invece sì sono afferrabili e tangibili hic et nunc. Non a caso, una volta scoperti i veri assassini di suo padre, Athos figlio decide di non rivelare quello che è venuto a sapere; non servirebbe a nulla, o, anzi, sarebbe controproducente. Ma addirittura, c’è da dire, il film dà la sensazione che l’intera città già sa, ma fa finta di niente: la città è il teatro di quel sacrificio farlocco, tutti inscenano una parte, esattamente come Athos padre voleva che fosse.

Certo, venire a sapere che l’eroe antifascista della città, diventato tale perché considerato martire ucciso dai fascisti, è in realtà un traditore che, pentito, non ha fatto altro che mettere in scena il proprio sacrificio, crea dei dubbi. È una posizione di nuova consapevolezza che potrebbe far considerare il film incline ad esprimere una visione della storia magari simile a quella di Ventrone, secondo il quale il fascismo non è mai morto poiché non è mai stato sepolto:

[...] per uscire dal lutto seguito a una grande perdita è necessario accettare ciò che è successo e soprattutto è necessario riconoscere le proprie responsabilità, o quantomeno il ruolo che si è svolto nel percorso che ha portato a quella perdita. Invece, il fascismo ha continuato a lungo a essere considerato una causa ancora viva, un’ideologia e un insieme di valori ancora pienamente adeguati al mondo contemporaneo. Il che ha voluto dire che la sconfitta era considerata temporanea, non permanente, e che la condizione di vinti era ritenuta modificabile, non definitiva. Non era dunque possibile rielaborare il lutto perché la perdita non era riconosciuta, perché la giusta e inevitabile rivincita sembrava dietro l’angolo, perché si sosteneva che il fascismo avesse perduto per cause e responsabilità esterne e che i fascisti fossero stati le vittime, sostanzialmente innocenti, di complotti e trame tessute da nemici diabolici e senza scrupoli.[1]

Ma il film di Bertolucci va in tutt’altra direzione. Confrontarsi con la complessità della vicenda della resistenza, che è caratterizzata prima di tutto, e soprattutto, da una complessità di tipo umano, etico, senza averla vissuta in prima persona, come abbiamo detto essere il caso della generazione del regista emiliano, non significa nemmeno lontanamente propugnare una riconsiderazione vittimistica dei fascisti. Bertolucci, e basterebbe far riferimento al suo credo politico, ha tutt’altra visione. I dubbi che scaturiscono dalla scoperta di un padre bugiardo, finto eroe, niente hanno a che vedere con la messa in dubbio della legittimità della resistenza, o dell’antifascismo in generale. Hanno a che vedere, invece, con l’impossibilità di affrontare un trauma che, a tutti gli effetti, ha dato forma alla nazione, alla repubblica nella quale si vive, ma che non si è potuto esperire in prima persona, bensì soltanto attraverso il racconto di chi c’era. Sottolinearlo sembrerà scontato ma, considerando che il film esce nel ‘70, essenzialmente in concomitanza con l’inizio del quindicennio di piombo, mi sembrava opportuno specificarlo.

La politica di gestione degli estremismi attuata dalla democrazia cristiana, che ha preso le redini del paese all’alba della prima repubblica, ha finito per causare un grande sconforto negli animi di quella generazione che potremmo definire dei sessantottini, i quali non a caso si ribellarono in blocco alle istituzioni dei padri. I ragazzi del ‘68 erano inevitabilmente confusi: per loro la resistenza era già rilegata come capitolo chiuso della storia, ma nessuno gli voleva spiegare di chi fosse, effettivamente, quel capitolo. Se i fascisti sono stati sconfitti, allora perché non sono stati puniti come di dovere? E se i partigiani sono stati i vincitori, perché sono stati perseguitati? Insomma, chi è il padre a cui devo guardare, chi è il padre di cui mi posso fidare, chi è il padre a cui mi devo ribellare? È chiaro che fare una semplice divisione tra bianco e nero (o rosso e nero, in questo caso) è sbagliato e limitante, ma bisogna considerare lo stato di spaesamento a cui erano sottoposti i sessantottini, i quali cercavano sulle mensole della polvere che era stata banalmente nascosta sotto al tappeto. Bertolucci, in Strategia del ragno, prova a mettere in scena questo rimosso come

il duplice rimosso che porta con sé Athos figlio, che il padre non l’ha conosciuto anche se è identico a lui, “uguale uguale”: il rimosso politico di una generazione che non è cresciuta sotto il fascismo e l’ha già ridotto a istante della storia, e il rimosso psicologico nei confronti di un padre che non c’è mai stato eppure prorompe nei nomi delle strade, nelle case del popolo, nelle statue in mezzo alle piazze.[2]

I costanti rimandi, all’interno del film, ai temi dello specchio e del labirinto, testimoniano l’impossibilità di una generazione di guardarsi indietro. Quella di Bertolucci è una generazione che sa di essere stata plasmata da quei venti mesi di resistenza, i quali a loro volta provengono, almeno in parte, da tanti altri anni di antifascismo, eppure non sa bene come; è una generazione che si guarda alle spalle e vede una cesura, come se il mondo fosse stato ricostruito da capo nel ‘46. È una generazione che si specchia e vede mille rifrazioni diverse, tante da perdercisi come in un labirinto.

La conclusione dell’opera è altrettanto evocativa. Il treno per Parma (città natale del regista), che Athos figlio dovrebbe prendere per tornare a casa, non arriva e il ritardo continua a salire. Athos figlio abbandona la valigia sulla banchina (forse un peso che si è tolto?) e va a sedersi. La camera, inopinatamente, si muove e passa dal protagonista ai binari, tanto vecchi, arrugginiti e coperti di erbacce che sembra lì non ci passi nessuno da anni. E, forse, anche il famoso treno per Parma, in realtà, non passerà proprio. Non passerà perché è un treno che va all’indietro, non verso il futuro ma verso il passato, e al passato non si può tornare, nemmeno con la storia. La storia guarda al passato ma crea il futuro, punta in avanti. È questo che Athos figlio coglie dall’insegnamento del padre che non ha mai conosciuto: il passato è immutabile, non ci si può far più niente; ma saperlo raccontare può cambiare il futuro. “Tuo padre diceva che verità non significa niente, quello che conta sono le conseguenze della verità”[3] confida un amico del padre ad Athos figlio. È con questa consapevolezza che, alla fine, in teatro, Athos figlio guarda lo specchio che ha guardato il padre nel ‘36 e vede quello che il padre ha visto nel ‘36, cioè i suoi assassini. Ma non è più importante.

- A. Ventrone, “Il fascismo non è una causa perduta. Ricordi e rimozioni nei vinti della Repubblica sociale italiana”, in Meridiana, n. 88, Viella SRL, Roma, 2017, p. 136. ↩

- R. Meale, “Strategia del ragno”, Quinlan, online, 2019, quinlan.it. ↩

- Strategia del ragno, regia di B. Bertolucci, 1970. ↩

- - B. Bertolucci, “Il sogno di un film”, Catalogo generale della Mostra internazionale del cinema di Venezia, 1980

- - R. Meale, “Strategia del ragno”, Quinlan, online, 2019, https://quinlan.it/2019/05/06/strategia-del-ragno/

- - A. Ventrone, “Il fascismo non è una causa perduta. Ricordi e rimozioni nei vinti della Repubblica sociale italiana”, in Meridiana, No. 88, Viella SRL, Roma, 2017, pp. 133-154

- - N. Vigna, “Strategia del ragno”, Lo specchio scuro, in “Film” , online, 2018 https://specchioscuro.it/strategia-del-ragno

BIBLIOGRAFIA