“La traduzione è tutto quel che facciamo, da quando veniamo al mondo a quando ci dileguiamo nell’ignoto

IQuesto è il punto cardine del saggio eretico sulla traduzione letteraria scritto da Enrico Terrinoni, traduttore delle complesse e rivoluzionarie opere di James Joyce, e pubblicato da Il Saggiatore nel 2017. L’autore sviscera la propria complessa esperienza in campo traduttivo per teorizzare un pensiero che va oltre il testo e l’inchiostro grazie a rimandi teorici di verve joyciana.

Sin dalle prime pagine del primo capitolo tenta di disegnare il sentiero logico che il lettore dovrà seguire lungo questa strada tortuosa: “il genere umano è contraddistinto dal gene traduttivo”. La natura umana è intrinsecamente traduttiva, siamo enti in continua traduzione che assiduamente convergono mondo e pensiero in un unico processo vitale. Bisogna abbandonare il concetto universale di traduttore e affidarci al nostro essere; La traduzione, in fondo, non è solo un atto linguistico, ma un processo di reinterpretazione e ricostruzione del significato. Si afferma che il linguaggio stesso possa essere una forma di prigionia,

a guardar bene la differenza tra word e world non è che una semplice "elle": una minuscola, in significante consonante liquida, col compito di separare il dominio liquido delle parole da quello solido del mondo. Ed è la "elle" di Language.

Terrinoni, durante questo viaggio, infatti, delinea il suo pensiero non utilizzando il termine “letteratura”, bensì “letterario”, affermando che “Il letterario è lo scheletro, la letteratura la pelle”. Ma che cosa vuole intendere? La letteratura, secondo l’autore, è circoscritta, rinchiusa, “vive all'interno della cornice, basta a sé stessa, ai suoi lettori”. L'interpretazione resta verificabile solo quando è confinata all'interno della cornice testuale ma il pensiero umano oltrepassa tale cornice, dipinge al di fuori del quadro e il traduttore, in quanto umano, deve guardare oltre.

Le mura della letteratura, contrariamente ai densi ma aerei cumulonembi del letterario, che non hanno prezzo perché non sopportano padroni, come l'ubriaco che canta nel coro, sono messe in vendita e spesso acquistate dal maggiore offerente. […] ma parliamo di mura spesse, e all'apparenza solide e di valore. Eppure, non sempre resistono ai terremoti. E così, sanno di dover crollare, nel tempo, di fronte al moto terreno del letterario, alla sua libertà di cantare ubriachi in chiesa.

Solo attraverso la traduzione possiamo superare i limiti imposti dalle parole e raggiungere la libertà. Il traduttore deve quindi analizzare meticolosamente, deve ribellarsi alle catene invisibili imposte dal testo, poiché

per reperire il senso del letterario non dobbiamo fissarci su un ipotetico "senso in sé”, ma aprire porte e finestre e affacciarci nello spazio di fuori, lo spazio che quel senso ospita e in cui il suo vento spira. Quello spazio è il mondo.

Secondo Terrinoni la traduzione è un processo fondamentale nella comprensione e nella comunicazione umana e va ben oltre la semplice trasposizione di parole da un sistema linguistico all’altro. “La traduzione è infatti prima di tutto un trasportare quanto pensato e detto da altri, al di qua, nella nostra mente; per poi riproporlo con nuove parole, nello spazio virtualmente infinito che si estende da essa alle menti altrui”. Si sottolinea che non è solo un mestiere, ma una parte essenziale della vita umana, un "dazio" inevitabile che tutti paghiamo, “bisogna iniziare a pensare che siamo tutti translating beings, e che la nostra vita è in realtà un’infinita e inesorabile traduzione”. Il testo, secondo Terrinoni, è inoltre portatore del sapere, la cui funzione primaria “è circolare per arrivare all'altro”. L’autore, quindi, non ha alcuna responsabilità riguardante la vita di un testo, poiché esso vive indipendentemente, “Purché possa circolare”. Il sapere, infatti, nasce ogni qual volta viene tradotto, condotto ad altre menti, alterandosi in base ad ogni interpretazione, poiché “Il sapere, per raffinarsi, deve prostituirsi, passare di bocca in bocca”. Ma il sapere che il traduttore deve esplorare non è quello rinchiuso all’interno dello schema della letteratura, poiché, come spiega Terrinoni, il verbo tradurre può anche avere un’accezione carceraria, nel senso di trasportare un prigioniero da una prigione ad un’altra, da un linguaggio all’altro, da un contesto all’altro.

“L'interpretazione è sempre e immancabilmente soggettiva” e quindi, seguendo il filone di Terrinoni, “in realtà, una traduzione è sempre un ente errante, anche nel margine di errore a cui è esposta”. Il concetto di erranza all’interno della traduzione è infatti imprescindibile, in quanto cogliendo un testo e traducendolo, esso verrà inevitabilmente mutato poiché la soggettività di ogni interpretazione e traduzione porterà tale testo a nuove menti e orizzonti linguistici. A tal proposito, Terrinoni descrive la traduzione come un vetro, suggerendo che ogni traduzione riflette la cultura di partenza facendo trasparire anche quella di arrivo, offrendo così una prospettiva sfaccettata e arricchita del testo originale che vivrà di nuove letture.

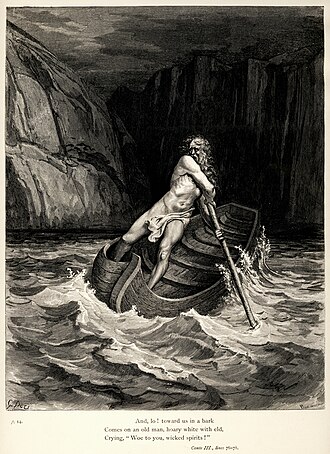

Riprendendo i concetti dei paragrafi precedenti, l’autore precisa che “Il traduttore è un traghettatore, una sorta di Caronte al contrario”, un’entità che porta qualcosa dall'oblio alla memoria, nonostante, poi, questo processo comporti inevitabilmente la trasformazione del contenuto. Secondo Terrinoni, infatti, “tradurre è per certi versi come versare un liquido da un contenitore a un altro, diverso per forma e per il materiale di cui è fatto. Si dirà: ma il contenuto non cambia! E invece sì”. Per dare un esempio pratico utilizza il versare del whiskey da un semplice contenitore a un bicchiere ricolmo di ghiaccio; il sapore di questo whiskey non sarà mai lo stesso proprio perché la sua traslazione in un altro “contesto” gli donerà un altro sapore, “quasi la stessa cosa”, per citare Umberto Eco (2003). Ogni concetto all’interno di questo saggio, quindi, riporta sempre alla stessa conclusione: “Quando traduciamo non stiamo facendo altro che riprodurre l'eterna metafora del nostro essere, […] Converto ergo sum”.

Proseguendo nell’analisi della figura del traduttore, Terrinoni ci tiene a ribadire come essa sia sempre creatrice di nuovi testi e nuove parole, sostenendo che “Il traduttore è innanzitutto un poeta, nel senso greco del termine: un modellatore, uno che forgia”. E in quanto poeta deve mettersi in gioco, rischiare, errare, poiché “la traduzione è una resa, ma la parola resa in italiano indica sia il rendere che l'arrendersi, e di fronte alla testualità complessa e di spessore, talvolta si rende, e talvolta ci si arrende”. Ribadisce anche che il traduttore è un vero e proprio lettore e che la traduzione funge da specchio, dove la figura riflessa è un’entità ectoplasmatica. Ma non per forza questa figura non è reale poiché non tutto ciò che non vediamo non esiste. Proprio per questo motivo l’autore si espone asserendo che “la considerazione, forse amara, ma tuttavia realistica, è che dopo la traduzione nulla sarà come prima. Ogni cosa si trasforma, sebbene nulla si distrugga”. Quindi, forse, il termine “traduttore” necessiterebbe una revisione, per arrivare alla definizione di vero e proprio “tradautore”.

Terrinoni sviscera anche il concetto di incomunicabilità, “ossia la sensazione, spesso fondata, che il pensiero non possa essere colto senza distorsioni”, affermando come si crei una sorta di mancanza di verificabilità del messaggio condotto in un altro sistema linguistico, un "rispecchiare l'incomprensibile nel senso ovviamente di non ancora compreso”. La traduzione, secondo l’autore, potrebbe inoltre essere sostituita dal termine “extra-dizione”, dire un’altra volta, portare al di fuori, ricreare, e, a contrario di quanto si possa pensare, Terrinoni afferma che “non è affatto vero che le persone possono vivere senza i testi. È invece verosimile qualcosa di differente: non esiste vita senza i testi”. Un testo, infatti, non è solo un semplice pezzo di carta, bensì tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che può essere letto. E se analizziamo le sfaccettature del verbo leggere (dal saper leggere una partita di calcio, al leggere una situazione), allora ci renderemo conto di quanto è enorme la responsabilità di un traduttore. Infatti, “a contare, in letteratura, non è il punto di arrivo, ma il percorso, che poi coincide con la perfettibilità stessa della lettura, e dunque della traduzione”.

L’autore presenta inoltre un’ampia riflessione sul processo di traduzione a tratti analogo e parallelo al processo digestivo corporale. Entrambi sono fondamentali per l’assimilazione di contenuti complessi, entrambi richiedono un’alterazione degli input e output per renderli comprensibili all’organismo, entrambi rilevano la sostanza e organizzano metodicamente le sue informazioni chiave. All’interno dell’Oxford English Dictionary “leggiamo che to digest indica persino to settle and arrange methodically in the mind, ovvero riordinare e sistemare con metodo nella mente” (p.161). Viene inoltre suggerito come una traduzione errata, a volte, possa portare all’esclusione di dettagli fondamentali, ad esempio secondo Terrinoni,

lo stile è la linfa vitale dei testi, e come il sangue, se ne conosce l’esistenza e se ne apprezza il funzionamento, ma lo si vede solo quando fuoriesce a seguito di un evento traumatico

, e il traduttore ha l’arduo compito di imbottigliare tale sangue e iniettarlo nel nuovo testo, tentando di non alterarne la circolazione, evitandone quindi la morte.

La traduzione, però, non è solamente trasporto ma anche evasione, una via di fuga dalle mura della letteratura, “ecco quel che fa la traduzione: reperire per liberare”. A volte si pensa che la traduzione sia impossibile, che un testo non possa essere trasportato, liberato, ma tale impossibilità è una sua stessa proprietà, perché “la traduzione è impossibile, sì, ma ha da farsi, perché il farsi è la sua essenza”. Torniamo sempre sui nostri passi, la traduzione come fondamentale dell’esistenza umana; il contatto, il mutare, l’essere diverso da qualunque altra cosa, Panta rei. Il testo rinasce sotto nuova forma, vive ogni qual volta viene ripensato e questo comporta cambiamento, in quanto “tradurre non è equazione perfetta, perché è l'idea di cambiamento a non prevedere affatto questa possibilità”.

La traduzione letteraria necessita di un'interpretazione che vada oltre le prigioni della letteratura, vuole raggiungere nuovi orizzonti di significato, quelli del letterario; ed esso non può essere concepito, tantomeno tradotto, senza errare. “La traduzione del letterario deve partire dal cortile del carcere ma soltanto per collocarsi al di fuori, nell'universo dove le stelle sono isole che non sono”. E così, come quelle stelle, il significato del letterario non sarà ostaggio della letteratura, poiché non appartiene al linguaggio o all’inchiostro, bensì all’anima umana, e nella sua infinita traduzione “l'errore va accettato quale ineluttabile modalità del nostro essere insostenibilmente leggeri”, in quanto il linguaggio è sempre in movimento, sempre prono al cambiamento e a una metamorfosi temporale e spaziale.

Terrinoni termina il suo saggio nel modo in cui l’ha iniziato: la traduzione è inevitabile. Essa è legata alla nostra esistenza; noi traduciamo “per non morire per davvero, le traduzioni per non morire soltanto”. Dobbiamo smettere di cercare un’equivalenza, una copia perfetta di ciò che assimiliamo; non potremo mai dire la stessa cosa, ci avvicineremo, scapperemo dalla prigione della letteratura, navigheremo nel Caronte di significati, ma il letterario e la sua traduzione fluttueranno tra le menti senza alcuna regola scritta, e come una valanga che non può essere fermata, ci investiranno senza spiegazioni. Tutto questo perché “tradurre è l'unico, inesorabile, ineluttabile modo che abbiamo di vivere. È il nostro ineludibile destino".