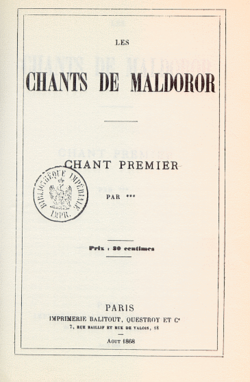

Ci sono opere che talvolta si insinuano, serpeggiano sotto la pelle, generano una nausea primordiale, come se il linguaggio stesso si rivoltasse contro chi lo pronuncia. I Canti di Maldoror arrivarono nell’epoca della grazia come un contagio. Quando la letteratura ancora si specchiava nella compostezza del bello, Comte de Lautréamont – firma bastarda di Isidore Ducasse – fece irruzione; graffi come filo spinato e parole come edera nera, l’uruguagio soffocò ogni certezza. La sua scrittura non chiese comprensione, ma resa: fu, e continua ad essere veleno che reclama il proprio spazio nella carne viva della parola, un canto distorto dove il disgusto si fa stile.

“Mi è stato permesso di guardare il sole per la prima volta in faccia, senza abbassare lo sguardo.”

Nato a Montevideo nel 1846, Isidore Ducasse è un dannato. Si trasferisce a Parigi, dove muore a soli 24 anni, in circostanze mai chiarite. Nessun ritratto certo, poche lettere, un solo libro pubblicato in vita; è come se avesse scritto Maldoror per scomparire dentro di esso. Il giovane Ducasse era figlio di un diplomatico, ma scelse la via dell’anarchia estetica. Gli venne rifiutata la pubblicazione integrale del libro in quanto "immorale" secondo i librai del tempo. Solo postumi i Canti divennero leggenda. Lautréamont fu un proto-dannato, un precursore silenzioso di Rimbaud.

Questa non è letteratura: è anatema. Non si legge Maldoror, lo si attraversa — come si attraversa una città in fiamme. È un poema in prosa, certo, ma è anche un urlo, una liturgia per gli dèi dimenticati dell’ombra. Lautréamont compone come un Dio delirante; ogni metafora è un meteorite, ogni immagine una frattura nella carne della realtà.

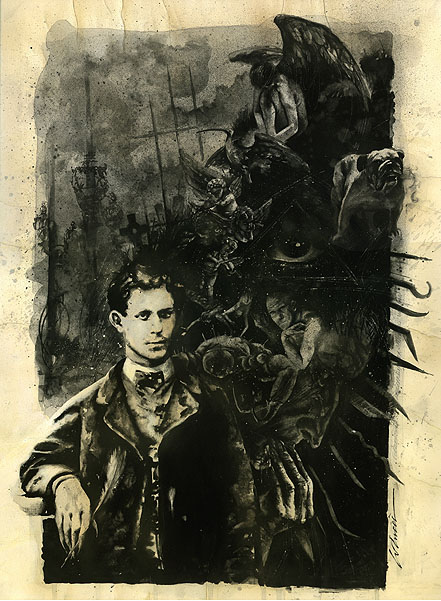

Nel cuore dell’opera pulsa il protagonista, essere proteiforme, apostata e araldo del male. Creatura che ha rinnegato l’umano e il divino, scaglia la sua bestemmia come una preghiera rovesciata:

"Io ho fatto un patto col fango per meglio maledire il cielo"

Egli è l’angelo bruciato che ha scelto la rivolta, ma anche la bellezza, seppur contorta, dell’inumano.

I canti non seguono un ordine lineare, bensì si piegano, si contorcono, si distruggono a vicenda. Ogni frammento è un continente alla deriva, dove la bellezza convive con l’orrido, dove il sublime si confonde con lo scandaloso. Lautréamont ha anticipato i surrealisti,ha fecondato l’inconscio poetico di Artaud, Breton, Dalí, ed è stato l’oscuro faro per ogni anarchia dell’immaginazione. Se i surrealisti cercavano il punto in cui il sogno e la veglia si stringono la mano nel buio, Lautréamont aveva già scavato la fossa dove entrambi sarebbero caduti. André Breton lo disse chiaro:

“La scoperta di Lautréamont è un colpo di fortuna capitale nella mia vita”

I Canti di Maldoror divennero un testo sacro per il movimento, non solo per la libertà linguistica e l’audacia immaginativa, ma per il principio che tutto può — e deve — essere accostato, deformato, stravolto. Tutti guardarono a Maldoror come al primo artefice del principio d’associazione poetica automatica. Il celebre verso

“bello come l’incontro fortuito su un tavolo operatorio di una macchina da cucire e di un ombrello”

divenne il motto apocrifo del surrealismo. Maldoror non è un personaggio: è un campo di battaglia psichico dove convivono l’istinto, la perversione, il rifiuto. Un’anima lacerata, specchio perfetto del secolo che verrà.

Stilisticamente parlando, Lautréamont è un esorcista della sintassi. La sua prosa è una corrente furiosa che rompe gli argini: lunghi periodi, anafore martellanti, paragoni mostruosi, linguaggio barocco contaminato da scienze, medicina, zoologia e liturgia blasfema. La precisione si mescola al delirio visionario. Potremmo considerarlo un chirurgo del diavolo. I registri saltano da un tono sentenzioso a uno scurrile, da liriche accorate a grotteschi inventari anatomici. Le metafore esplodono in iperboli, le similitudini diventano scene da incubo. Lautréamont costruisce e demolisce nello stesso gesto. È un linguaggio che non cerca di rappresentare il mondo, ma di riforgiarlo: un nuovo alfabeto per esprimere l’inesprimibile

“Poiché il bene è sempre bello, e il male sempre brutto, come mai i due si confondono così spesso nei cuori degli uomini?”

Sotto la maschera del nichilismo, egli è filosofo. Nella sua anima si sente l’eco di Pascal, di Kierkegaard, ma anche l’intuizione nietzschiana che morale e apparenza sono costrutti. La bellezza del male — o la sua apparente bellezza — è una trappola metafisica.

Leggere i Canti di Maldoror è un atto iniziatico, è come versarsi l’inchiostro direttamente negli occhi. È entrare in una cattedrale rovesciata, spingersi in un tempio in rovina. Lautréamont non ci consola, ma ci constringe a guardare ciò che è ripudiato: il desiderio feroce, l’amore mostruoso, la crudeltà umana. Ma in quella vertigine, c’è una luce paradossale; la possibilità che anche il disumano abbia voce, che il caos possa cantare. Perché se è vero che Maldoror si scaglia contro il cielo, lo fa con tale furia lirica da creare un nuovo Eden, un portale nero che non può essere attraversato senza essere squartati. Noi siamo Maldoror, quando odiamo, quando sogniamo, quando sussurriamo alla bestia che abita in noi.