È possibile osservare un'anima? Forse solo quando essa si dissolve, quando diventa occhio, punto puro di percezione, allora si rivela. Ma ciò che rivela non può che essere un’altra illusione.

Immaginate di attraversare una stanza segreta dove ogni oggetto è specchio, dove ogni parola è una chiave che apre un altro enigma. Immaginate di immergervi in un sogno lucido, in una danza di riflessi dove ci si annulla per meglio vedersi; Ecco, ne L'occhio, il più breve dei romanzi di Nabokov, tutto ciò è pura realtà. Lieve come un soffio e profondo come un abisso, questo racconto è una meditazione sull'essere e sull'apparire, sull'osservare e sull'essere osservati. Un teatro di ombre, in cui l'occhio non solo guarda, ma crea.

“Un attimo: sì, la vita lo fece, un ultimo tentativo di dimostrarmi la propria realtà, opprimente e tenera, capace di suscitare emozione e tormento, ricolma di folgoranti occasioni di felicità, con le sue lacrime, con la sua tiepida brezza.”

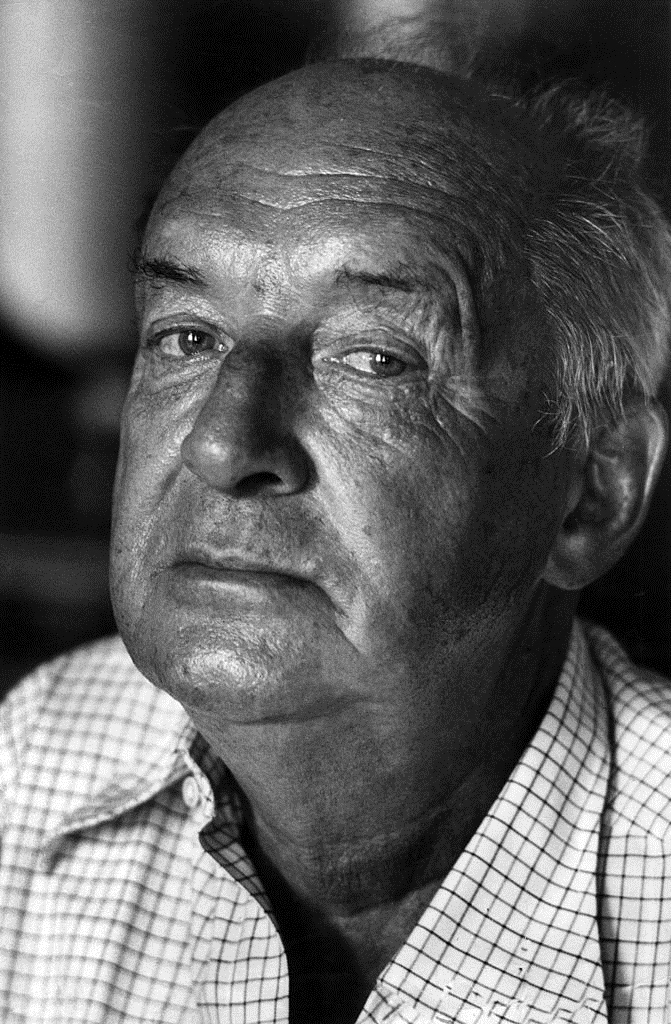

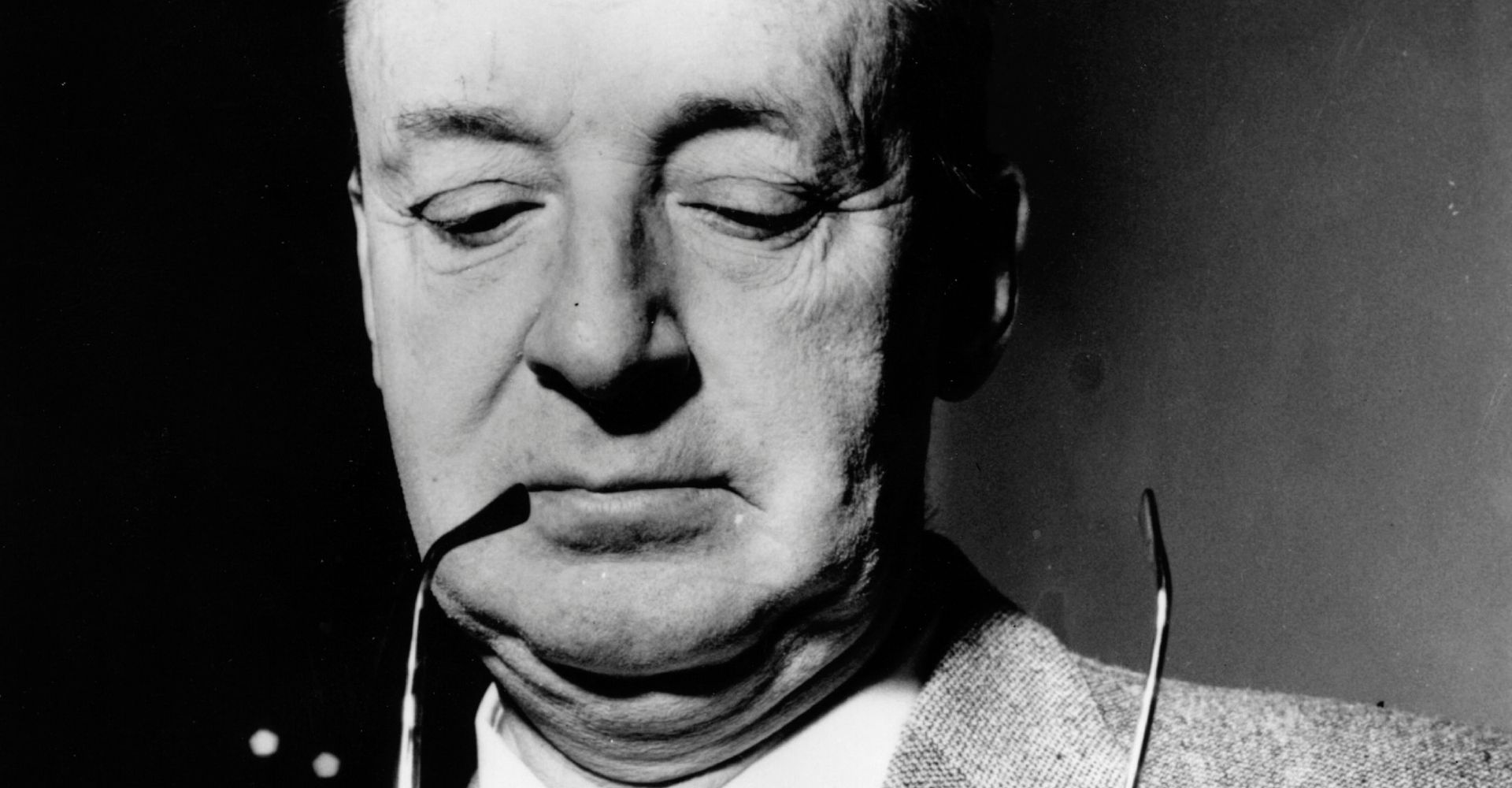

Vladimir Vladimirovič Nabokov nasce il 22 aprile 1899 a San Pietroburgo, in una famiglia aristocratica e colta. Cresciuto tra l'inglese, il francese e il russo, è cosmopolita fin dall'infanzia. Proseguire con una spiegazione di chi fosse Nabokov sarebbe completamente banale, soprattutto per Nabokov stesso; scrittore poliedrico, scienziato dilettante, lepidotterologo appassionato e traduttore delle sue stesse opere, Nabokov è artista supremo del linguaggio, capace di costruire romanzi come labirinti.

Nel breve e vertiginoso romanzo L'occhio, egli dipinge con la penna ciò che l'occhio nudo non può cogliere: l'identità come maschera indossata da un io evanescente, dissolto nel riflesso di se stesso. In questo racconto, ogni parola è un cristallo franto, un frammento che rifrange la luce con un'intelligenza ironica, barocca, implacabile.

“Non avevo mai sperimentato un tal vento, nè visto mai un cielo così ubriaco e scomposto. E la cosa mi dava ai nervi.”

Nabokov gioca come un entomologo con la coscienza del lettore, infilzandola con lo spillo dell'ambiguità. La sua lingua è ora seta, ora lama, ora ciclope; descrive i salotti con la levità del sogno, e subito li punge con la satira più sottile, quella che sorride mentre scortica. Il narratore possiede una voce incorporea; essa è un labirinto costruito con lo stesso amore con cui un gioielliere incastona un diamante.

Ne L'occhio, la fragilità, cara a Nabokov, si fa grotta. Il protagonista, diventato spettatore della propria assenza, s'inventa negli altri, cercando se stesso nei racconti che le persone tessono attorno alla figura di Smurov. Ma egli è già ombra, già dimenticanza, già parodia: una caricatura di se stesso. Il romanzo, così, diventa specchio e speculazione, un palcoscenico dove il reale si smargina nei riflessi.

"Potevo già contare tre versioni di Smurov, ma l'originale rimaneva ignoto."

Le immagini si rincorrono come piume in una stanza chiusa: la visione si fa vertigine, la verità si annulla sotto il peso di troppe prospettive. Crudele è l’eleganza con cui Nabokov ci ricorda che l'identità è un miraggio, un racconto che ci raccontiamo. E allora anche l'occhio, che credevamo neutro, si rivela maschera, anch’esso è attore, anch’esso recita. È dunque un'opera di negazioni splendenti; un sonetto al negativo, si costruisce per omissione, per illusione.

“Ho capito che l'unica felicità a questo mondo sta nell'osservare, spiare, sorvegliare, esaminare se stessi e gli altri, nel non essere che un grande occhio fisso, un po' vitreo, leggermente iniettato di sangue. La felicità è questo, lo giuro.”

L'occhio è una goccia di mercurio, sfugge alla presa, si spezza in allucinazioni che si rincorrono senza mai ricomporsi. Nabokov distilla il mistero dell'esistenza in una prosa che brilla come il gelo sotto il sole; acuto, iridescente, cinico. Non ci resta che chiudere il libro e socchiudere le palpebre, perché anche noi, per un istante, siamo diventati occhio, e abbiamo perso noi stessi.