Breve e folgorante, il battito d’ali di un serafino ribelle, il fiore che rifiuta il pensiero, l’incendio che attraversa un secolo con la grazia di un poeta e la lucidità di uno scienziato incantato. C’è un’alba irrequieta tra le nebbie del positivismo, un androne tra le rovine del dogmatismo; l’eremita Jean-Marie Guyau non è solo germoglio del pensiero; è lo spartito invisibile che la filosofia deve imparare a suonare.

“il vero punto di partenza dell’evoluzione non è l’idea del presente, più che non sia quella del passato o del futuro: è piuttosto l’agire od il patire…”

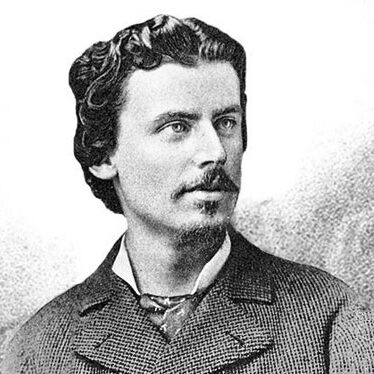

Jean-Marie Guyau – nato nel 1854 a Lavater e morto a Mentone nel 1888 – fu spirito raro, giovane titano del pensiero che, in soli trentatré anni, seppe condensare una visione del mondo tanto lucida quanto ipodermica. Un’esistenza falciata prematuramente dalla malattia, che però mai fu lamento, bensì costante fioritura incessante, inno alla vita, alla creazione, alla relazione, allo slancio.

Guyau è stato, a pieno titolo, una delle voci più originali e profetiche del panorama filosofico francese del XIX secolo. Egli non fu né positivista dogmatico né spiritualista nostalgico: fu, piuttosto, il cartografo di una terza via. Formatosi nel clima del positivismo comtiano, ne assorbì la tensione scientifica senza piegarsi al suo riduzionismo meccanicistico. Allo stesso modo, diffidò delle impalcature dogmatiche della religione tradizionale, preferendovi un’etica del cuore, una morale senza sanzione né obbligo, radicata nella potenza generativa della vita stessa. Egli non fu solo filosofo, bensì poeta della vitalità, seminatore di una fioritura etica che parla ancora oggi all’uomo moderno, disperso ma non disincantato.

"La felicità puramente egoistica di certi epicurei è una chimera, un'astrazione, un'impossibilità; i veri piaceri umani sono tutti più o meno sociali. L'egoismo puro, anziché essere un'affermazione dell'io, è una mutilazione dell'io".

Oltre che filosofo, Guyau fu anche un raffinato scrittore e poeta. La sua scrittura, pur filosofica, è spesso lirica, densa di immagini, di metafore e di riferimenti letterari. I suoi testi riflettono un animo sensibile, profondamente umano, vicino alla tradizione romantica ma sempre lucido e innovativo. Nel suo stile si avverte la vicinanza a poeti e pensatori come Lamartine, Hugo, Michelet, ma anche un’eco precoce di Rilke e dei pensatori esistenziali del Novecento.

In un’epoca che tutto voleva classificare, archiviare, incasellare, la voce di Guyau rimase sussurrata, priva d’edera, un canto d’erba in mezzo al clangore dei sistemi. Con sobria passione, Antonio Banfi, nel 1924, scrive di lui sulle pagine della Rivista Internazionale di Filosofia, Logos.

“Il naturalismo intellettualistico che derivava al Guyau dal positivismo francese, sotto l’influsso delle correnti spiritualistiche, e della teoria dell’evoluzione, si risolve in un naturalismo romantico, in una filosofia della vita” - Antonio Banfi

Nel suo saggio Il naturalismo romantico del Guyau e le correnti del pensiero contemporaneo, Banfi riesce nel compito di rievocare. Scava sotto la crosta della storia filosofica e vi trova una sorgente viva, ardente, contemporanea. È ricognizione e resurrezione; Guyau non è solo attuale, ma necessario. Banfi coglie l’essenza profonda del filosofo francese – un pensatore in cui la coscienza non è forma, ma forza. La crisi della modernità, per Banfi è l’occasione per una rigenerazione spirituale, e in Guyau trova un potente alleato silenzioso, un seme etico capace di rifiorire proprio nel cuore del nostro smarrimento.

Il naturalismo romantico di Guyau, come testimonia anche Banfi, non è la contraddizione tra due polarità, ma la loro fusione superiore, quasi alchemica. Il romanticismo è ritorno alla vita nella sua pienezza sacrale.

“Esso rientra perciò in una delle più vaste e trionfanti direzioni del pensiero contemporaneo.” - Antonio Banfi

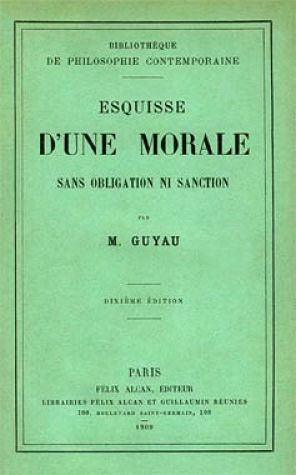

La filosofia di Guyau prende forma in una valzer immaginario in cui ogni slancio è una scoperta e ogni definizione una soglia. Nella sua opera più celebre, La morale sans obligation ni sanction (1885), egli demolisce con garbo implacabile l’edificio millenario dell’obbligo morale. Niente più comandamenti, né leggi eterne: la morale sorge come un fiore, spontanea e necessaria, radicata nella stessa dinamica della vita.

L’essere vivente, per Guyau, è essenzialmente creatore. Non un semplice nodo di istinti adattivi, ma un artista della propria esistenza. L’altruismo è sovrabbondanza, la bontà un canto da intonare con l’altro, la morale il frutto maturo di una vita ben vissuta. Il naturalismo di Guyau è dunque vitalista, ma non cieco; è poetico. È un naturalismo lirico, in cui la biologia nutre la libertà, e in cui l’immaginazione diventa non un lusso dell’anima, ma la sua prima necessità. Persino la religione, svuotata dei suoi orpelli gerarchici, viene rifondata in termini laici e luminosi come spiritualità naturale. La sacralità si incarna nei gesti quotidiani, nella condivisione del vivere, nella tensione verso l’ideale.

“Il dubbio è il più religioso degli atti del pensiero umano.”

Nel confronto con le grandi voci del suo tempo — Nietzsche, Comte, Bergson — Guyau si staglia con dolce radicalità. Dove Comte costruisce templi gerarchici del sapere, Guyau semina giardini di libertà. Dove Bergson si concentra sull’interiorità, Guyau apre all’etica del legame. Dove Nietzsche spezza, Guyau unisce; i due convergono nel rifiuto della morale imposta, ma mentre Nietzsche parla di trasvalutazione dei valori e volontà di potenza, Guyau crede ancora nella possibilità di un'etica naturale e solidale, più dolce, meno conflittuale. Nietzsche è più tragico, Guyau più armonico, naturalista romantico.

Il suo pensiero oggi rifiorisce nei territori più fertili della filosofia contemporanea: nella bioetica che cerca un’etica della vita come valore intrinseco, nella pedagogia che sogna una crescita creativa, nella spiritualità che rifiuta i dogmi senza rinunciare alla profondità. Guyau non appartiene al passato: egli è un monito, una promessa.

Ed è proprio qui che si colloca la conclusione profetica di Banfi, che dopo un secolo ci suona come un invito:

“La crisi della nostra umanità ha dunque raggiunto una tale universalità d’estensione, una tale profondità di significato, ch’essa non può più celare il suo universale valore e risolversi come un semplice momento storico: essa si eleva piuttosto nella filosofia e coscienza di sé come dell’essere ideale della vita dello spirito, che in tale coscienza assoluta si libera e trionfa sulle tragiche vicende della storia.” - Antonio Banfi

Ecco allora che Guyau ci appare come il filosofo di una coscienza in fioritura: un pensiero che non si impone, ma che cresce, che feconda, che spalanca. La vita è di per sé fonte di significato, di etica e di bellezza. Non abbiamo bisogno di obblighi esterni, ma solo di imparare ad ascoltare la nostra energia vitale, a creare legami, a vivere in modo espansivo e poetico. In un'epoca assetata di tempo ma apparentemente priva di radici, la sua parola resta; un seme, una fiaccola, uno schiaffo che forse è più una carezza.