Virginia Oldoini di Verasis, meglio conosciuta come Contessa di Castiglione, era solita farsi fotografare da Pierre Louis Pierson mentre indossava abiti o costumi più disparati, ma il fatto che non fosse lei a scattare la foto non significa che quei ritratti non fossero degli autoritratti, in tutto e per tutto pensati, organizzati e messi in scena dalla Contessa stessa. Cindy Sherman ha basato la sua intera carriera sul rapporto tra autoritratto (anche nel suo caso a volte non era lei a scattare l’istantanea) e travestimento. Amalia Ulman è conosciuta al grande pubblico per la serie Exellences and Perfections, emblema dell’ambiguo rapporto tra rappresentazione del sé e trasformismo. Prendendo in esame Souer Elize di Pierson, Untitled Film Still #35 di Sherman e un post della serie sopra citata di Amalia Ulman, nel quale l’artista si mostra davanti allo specchio nelle vesti di una pole dancer, si direbbe che le tre artiste (mi permetto di attribuire questo appellativo alla Contessa di Castiglione) abbiano di fatto prodotto la stessa immagine, non solo per somiglianza formale ma anche semantica e, di fatto, ontologica. Ma allora perché, invece, sono potenzialmente molto diverse tra loro?

Intanto, è importante sottolineare che l’autoritratto in fotografia è sostanzialmente un’altra cosa rispetto a quello praticato utilizzando media pre-fotografici, in quanto il rapporto con il referente è sempre diretto, l’obiettivo cattura ciò che gli si trova di fronte e non c’è scampo. Questo non significa, ovviamente, che la foto rappresenti la verità, anzi tutt’altro, però rende giustizia al modello o meglio alla sua “concretezza”, chiamiamola così. La fotografia ci ricorda sempre che prima dell’immagine c’era la realtà, anche nell’era del post-fotografico. Qualità, questa, impossibile da attribuire a pittura o scultura per esempio. (Le immagini create con l’intelligenza artificiale generativa non sono fotografie e non possono essere prese in considerazione in questo discorso).

L’attività di queste artiste, il loro modo di sfruttare il medium fotografico e le sue caratteristiche, crea un cortocircuito all’interno di questo processo di documentazione del reale tipico delle istantanee. I loro sono a tutti gli effetti degli autoritratti e dunque, per definizione, testimonianze dell’esistenza del soggetto a cui fanno riferimento. Al momento stesso, però, sono delle performance e quindi delle pause teatrali dalla realtà. Per di più, direi che sono delle performance site-specific dal momento che diventano credibili solo in una determinata circostanza, che è quella della visione della foto da parte di qualcun altro, comprese loro stesse (un “Altro” lacaniano, si intende). Ed è proprio su questo aspetto, cioè il momento della fruizione, che mi vorrei soffermare, perché è qui che si rivela la natura di queste immagini.

L’introduzione della performatività nella pratica dell’autoritratto rende quest’ultimo un'attività di presa di coscienza di sé e delle proprie possibilità, ma questa affermazione della propria persona diventa riconoscibile soltanto nell’istante in cui l’immagine auto rappresentativa viene effettivamente vista dall’“Altro”. Amalia Jones, parlando di Cahun, artista che avrei potuto benissimo prendere in considerazione anche qua, spiega bene che

[...] by performing the self through photographic means, artists like Cahun play out the instabilities of human existence and identity in a highly technologized and rapidly changing environment. The self-portrait photograph, then, becomes a kind of technology of embodiment, and yet one that paradoxically points out our tenuousness and incoherence as living, embodied subjects [...] technology not only mediates but produces subjectivities in the contemporary world.

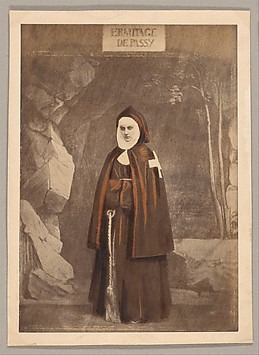

Il quesito maggiormente problematico che queste immagini pongono al loro osservatore (o meglio, fruitore) è “a chi sto guardando?”. L’atto stesso di auto-fotografarsi è una dimostrazione di esistenza, quando la Contessa si fa ritrarre vestita da suora lei è effettivamente vestita da suora in quel momento e il fatto che non lo sia veramente (una suora) ha poca importanza perché la fotografia la immortala in quel preciso istante e in quell’immagine lei sarà per sempre una suora. Chi guarda quella foto senza conoscerne la genesi ha tutto il diritto di credere di star vedendo una suora. Al contrario, però, noi sappiamo benissimo che lei è la Contessa di Castiglione, alla quale piaceva spesso travestirsi e anche in modo provocante, per cui siamo in qualche modo costretti a riconoscere la natura ingannevole dell’immagine. Ma probabilmente proprio la Contessa stessa, riguardandosi nei ritratti, oscillava tra queste due possibili interpretazioni della propria persona. Era infatti solita guardare alle sue foto come a dei feticci attraverso i quali poter immaginare possibili vite diverse, ma è altresì evidente che non potesse dimenticarsi del tutto di star vivendo nel proprio corpo, con una propria identità, che non era affatto quella che dimostrava nelle istantanee.

Il corpus delle fotografie della Contessa di Castiglione ammonta a cinquecento immagini e probabilmente molte sono quelle andate perdute. Una quantità assolutamente non comune per quei tempi, che non può non far riflettere sulla chiara cognizione che quei ritratti fotografici avevano un “rapporto medianico” con la sua persona.

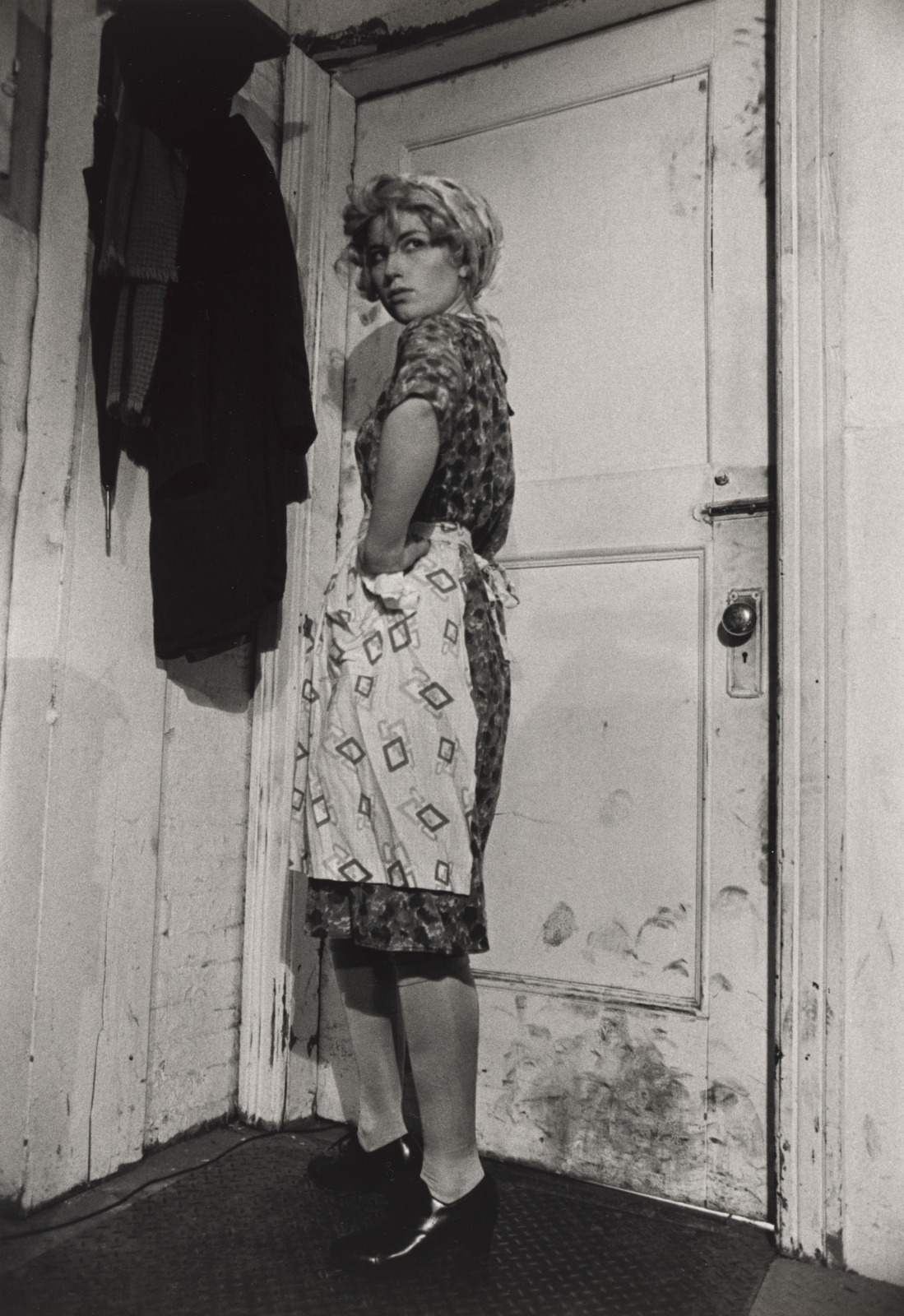

Dunque, in questi autoritratti performativi c’è una componente di affermazione del sé tanto esplicita quanto ambigua. Ad esempio, che sé sta affermando Sherman nel momento in cui si fotografa in Untitled Film Still #35? Quello di una generica casalinga? Quello di una generica donna schiacciata dal male gaze? Quello di un’artista che si immedesima nei panni di queste donne? Quello di un’attrice che si immedesima nei panni di queste donne? Quello della sua persona? È noto come Sherman fosse solita travestirsi anche nella quotidianità3 … Difficile dirlo, tutto dipende da chi guarda questa immagine, ma anche dal come e dal quando la si guarda. L’immaginario creato da un’istantanea è, appunto, immaginario, ma questo non significa che non possa diventare realtà per qualcuno. Esattamente come i film che evoca, la serie Untitled Film Stills è tanto vera quanto lo spettatore è disposto a crederlo. Perché, in fondo, reale non deve essere tanto ciò su cui poniamo il nostro sguardo, piuttosto deve esserlo ciò che ci rimane dopo aver guardato qualsiasi cosa abbiamo guardato, finta o meno che sia.

Cindy Sherman produces what we might call “anonymous” self-portraits. Each of her exhibits has had a different theme [...] but Sherman is her own sole model. She has become known for disguises so extreme and so varied that we can almost say we don’t know what she really looks like, even though the photography itself is straightforward. She has used herself as a blank canvas, as a mannequin, as “everywoman” . She has never used her work to refer to her individuality, and yet part of understanding her work is to recognize it as self-portraiture.

Il lavoro di Amalia Ulman in Exellences and Perfections è del tutto analogo ai due sopracitati, in quanto quei post pubblicati sul suo profilo Instagram creano un livello di confusione estremo tra il rappresentato e il rappresentante. Ulman, nella pubblicazione delle immagini, segue una scaletta scritta a priori, una specie di copione, che richiama direttamente alla teatralità della sua performance. Ma il pubblico non lo sa e, soprattutto, quella documentata dall’artista in quell’arco di tempo tra il 2014 e il 2015 è in tutto e per tutto la sua vita. Non c’è niente di finto, eppure è tutto montato. Sorge spontaneo il dubbio: non è che, a questo punto, dovremmo sostituire alla domanda se l’immagine è o no documento di realtà, quella opposta e cioè se la realtà è o meno documento dell’immagine? Hito Steyerl aveva già accennato a questa possibilità parlando della morte di internet e delle relative conseguenze:.

[...] le immagini non sono traduzioni oggettive o soggettive di una condizione preesistente, né insidiose apparenze. Sono piuttosto nodi di energia e materia che migrano tra diversi supporti, dando forma a persone e paesaggi, alla politica e ai sistemi sociali che ne vengono condizionati.

Se è vero che tutte le immagini sono “nodi di energia e materia”, è ancora più evidente che lo siano questi autoritratti performativi. Creati con un determinato intento e cioè quello di ingannare e/o ingannarsi per comunicare una verità meno apparente ma più edificante6 , contengono in sé potenzialità semantiche molto diverse tra loro, le quali possono concretizzarsi alternativamente oppure simultaneamente in posti diversi a seconda dello sguardo che non soltanto le vede ma contribuisce a definirne l’identità, la quale, bisogna tenere a mente, è sempre mutevole e mai definitiva. In conclusione, auto ritraendosi fotograficamente ci si presenta in maniera inequivocabile all’“Altro”, ma la faccenda è lungi dal concludersi qui. L’“Altro”, nel momento in cui fruisce tale rappresentazione, deve accettarla come vera o rifiutarla come falsa (casi estremi di uno spettro di possibilità che include tantissimi altri stati intermedi), sprigionandone in questo modo taluna o tal’altra energia semantica e posizionandola di conseguenza all’interno delle dinamiche di potere di una determinata realtà. Esattamente in questo senso il reale diventa documento dell’immagine, accertamento di una data energia, ribaltando così il rapporto tra le due aree come viene solitamente presentato.