L’opera prima di Sara Petraglia è un angosciante ricerca sul tema della dipendenza, dalla droga, da qualcuno, dalla vita, che è un vero peccato aver visto passare così velocemente e inosservata per le sale cinematografiche italiane.

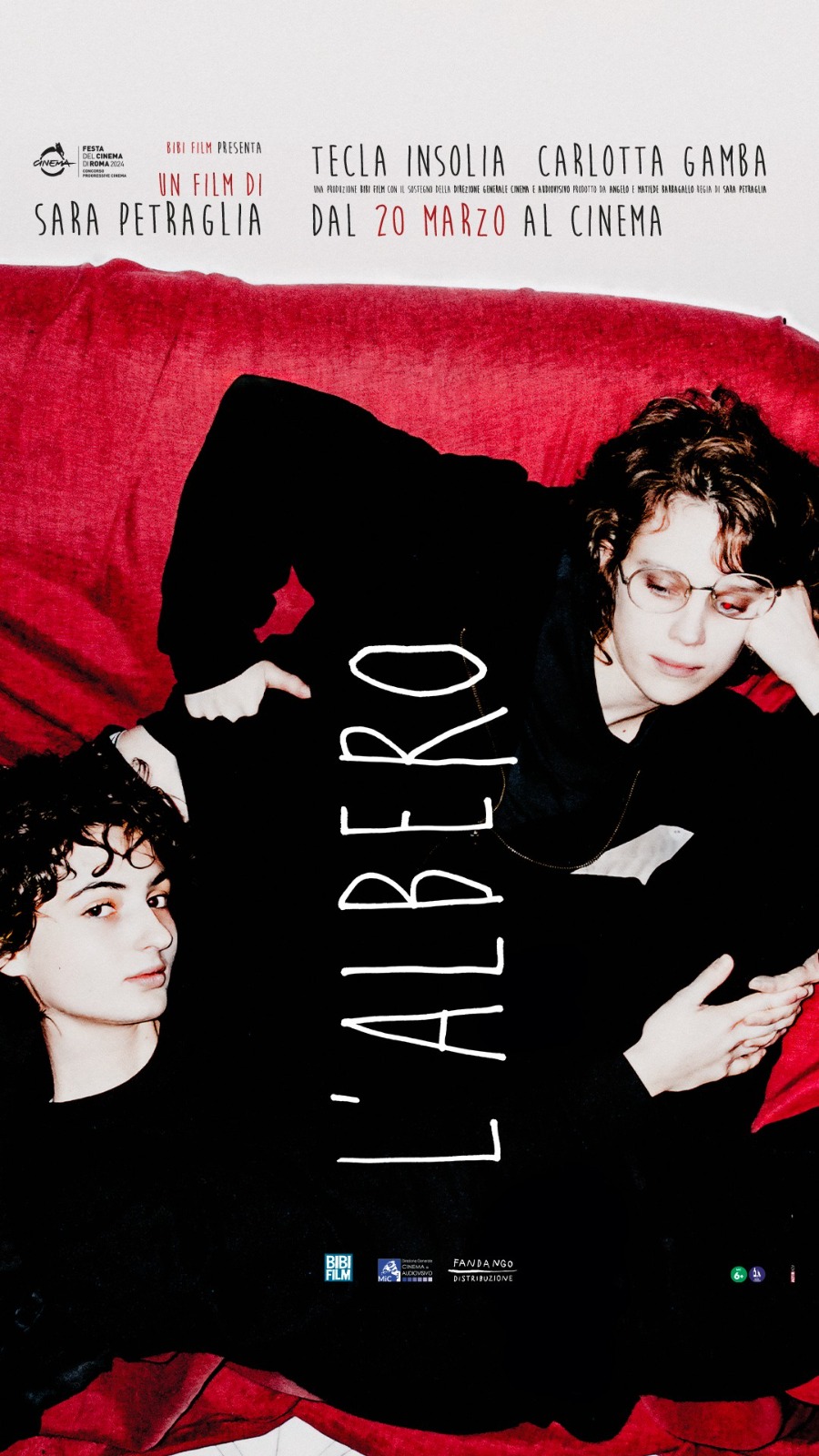

Il film, nonostante la ben strutturata sceneggiatura, peraltro premiata al “Sudestival” di Monopoli, è tenuto in piedi dalla straordinaria interpretazione delle due giovani attrici Tecla Insolia (Bianca) e Carlotta Gamba (Angelica) e da una regia che riesce a stregare lo spettatore senza distogliere la sua attenzione dalle protagoniste. La scelta del “jump cut” come cifra stilistica è particolarmente azzeccata per tre motivi fondamentali: prima di tutto si adatta perfettamente al racconto di una vita caratterizzata dall’uso di cocaina (bianca), droga subdola e scattante; in secondo luogo, si sposa evidentemente con il fatto che l’intero film, esclusi gli ultimi dieci minuti, è un ricordo di Bianca e per questo sempre incompleto e frammentato nei suoi passaggi; infine, la scelta del “jump cut” è giusta perché eseguita bene e cioè articolata in modo tale da non creare nemmeno il minimo spaesamento in chi guarda, come di solito accade utilizzando questa tecnica, e rendere invece la storia, se possibile, ancor più naturale.

La stragrande maggioranza dell’opera è di una cupezza abbacinante, un buco nero che inghiotte e spazza via ogni briciolo di leggerezza perfino dallo spettatore più ottimista. Bianca vive in un costante stato di angoscia, dovuto ovviamente dall’abuso di droga ma anche e soprattutto dallo schiacciante incombere del futuro, con le sue incertezze, e dall’inevitabile scorrere del tempo, con la sua straziante perseveranza, oltre che dalle paturnie causatele dall’amata Angelica, giovane sfuggente e imprevedibile. E anche noi, mentre guardiamo il film, soffriamo di tutto questo insieme alla protagonista, ma ne soffriamo davvero, in un lavoro di soggettivizzazione della narrazione estremamente riuscito e particolarmente calzante, che è impossibile non apprezzare. Non a caso riaffiora alla mente il capolavoro di Florian Zeller The Father, uscito nel 2020, con un Anthony Hopkins incredibile come sempre, dove chi guarda è costretto a soffrire di alzheimer insieme al protagonista per tutta la durata del film. Un accostamento forse troppo audace, che però il lungometraggio di Petraglia merita a pieno, non c’è dubbio.

Vista la forte soggettivizzazione della vicenda è facile cadere nell’errore, che molti hanno già commesso, di considerare il personaggio di Angelica come complementare a quello di Bianca nel formare l’unità demiurgica rappresentata dall’autrice. Un film autobiografico, certo, quale film non lo è in una certa misura? Direbbe il grande Paolo Sorrentino… Ma non fino a questo punto; non, cioè, fino al punto in cui è possibile vedere la regista sdoppiata nelle due interpreti, ognuna simbolo di una determinata personalità. Questa insinuazione mi pare esagerata. Anzi, proprio perché la storia è narrata dalla prospettiva di Bianca, dovrebbe essere facile intendere che le due protagoniste appaiono in un rapporto simbiotico quasi viscerale non perché complementari, bensì poiché frutto della stessa immaginazione, quella di Bianca, che ricorda Angelica come la vuole ricordare e sicuramente si aiuta con la fantasia per riempire gli inevitabili vuoti di memoria, finendo così per idealizzare l’amica. La discrepanza che si viene a creare tra il ricordo di Bianca e la realtà è estremamente evidente nel finale, quando le due si incontrano nuovamente e Angelica appare come tutt’altra persona rispetto a quella che abbiamo incontrato durante l’arco del film.

Proprio il finale, quegli ultimi dieci minuti in cui il gruppo di amici sempre vestiti di nero si ritrova davanti alla tomba di Celeste, un’amica del gruppo morta di cancro, indossando colori sgargianti, tra cui spicca la maglietta guarda a caso celeste di Bianca, è l’unica grande pecca di questo lungometraggio. Tralasciando l’abuso dei colori come elemento narrativo, che sotto un certo punto di vista potrebbe anche essere sopportabile, dato che l’ultima parte di racconto è presentata oggettivamente, e quindi il repentino cambio coloristico del mondo diegetico potrebbe essere giustificato da un cambio prospettico determinante nella narrazione, è il finale nella sua interezza che stona con tutto quello che si è visto prima. Ahimé, ha l’aria di non azzeccarci proprio nulla con lo “zeitgeist” del film, ne tradisce lo spirito e porta una folata di leggerezza in sala che riappacifica gli animi degli spettatori, ed è un vero peccato perché mentre l’angoscia permette un’esperienza catartica, la leggerezza, al contrario, disinnesca e porta apatia. Tutti gli sforzi compiuti dalle interpreti e dalla stessa regista nella prima ora e venti si vanificano malamente a causa di questo colpo di coda narrativo peraltro pure abbastanza inutile. Questo film dimostra alla perfezione quanto sia complicato creare qualcosa di veramente interessante e di come sia così semplice buttare tutto nel cestino in un attimo.

Questa pecca finale, in ogni caso, nulla toglie ai primi ottanta minuti, questo sia chiaro. Primi ottanta minuti che, al di là di tutto, si possono far coincidere essenzialmente con una riflessione filosofica leopardiana riguardo la dipendenza, alla quale si accennava in apertura di saggio. Leopardi è punto di riferimento costante per Bianca, nel film, tanto che lei e Angelica ne hanno una stampa bella grande in casa che è come se le sorvegliasse, ma lo è anche per Petraglia, nella vita. Difficile, allora, non leggere il testo filmico come analisi filosofica sulla dipendenza, tema fondamentale nella poetica del recanatese.

Tema della dipendenza che viene articolato su tre piani. Innanzitutto, c’è quello superficiale, rappresentato dalla droga. A dire il vero, il film non dà molta importanza all’atto dell’assunzione e per dirla tutta le due ragazze non si drogano nemmeno esageratamente o quantomeno non abbastanza da necessitare l’aiuto del SERT (mi rifaccio a pareri di persone che ci sono passate veramente), per cui c’è sempre un dubbio aleggiante sul film per cui ci si chiede se effettivamente le protagoniste siano così dipendenti dalla droga oppure no. E infatti no, perché la vera dipendenza è quella affettiva: il bisogno di drogarsi non deriva tanto dalla droga in sé (certo questa gioca una parte, è ovvio), quanto piuttosto dal voler farlo insieme, come ricorda la stessa dottoressa del SERT con la quale interagisce Bianca. Il secondo piano in cui viene sviluppato il tema della dipendenza è dunque quello profondo dell’emotività, dell’amore: gli oggetti, in questo caso la cocaina, non sono altro che un medium, una scusa, che utilizziamo per rimanere legati a chi vogliamo bene. Il terzo e ultimo piano in cui viene articolato il tema della dipendenza è, infine, quello esistenziale. Nascosto e protetto dagli strati di significato che lo precedono nella scala della superficialità, rimane un po’ oscurato e poco evidente, ma è proprio lui il cuore del film. La domanda che assilla Bianca, “perché siamo tutti tristi?”, potrebbe benissimo essere tradotta, alla luce della storia che lei stessa ci racconta e della sua ossessione per Leopardi, con “perché siamo così dipendenti dalla vita?”.

Insomma, perché, nonostante faccia tutto schifo, nonostante sappiamo di essere condannati fin dalla nascita, vogliamo continuare a vivere? Perché continuiamo ad aspettare il sabato del villaggio? È questo che Bianca e Angelica si chiedono quando pippano della vernice a Napoli rischiando di passare all'altro mondo, quando capiscono che la loro dipendenza è bella sì ma forse non vale la pena rischiarci la pelle… E una risposta, il film, non la fornisce. D’altronde, chi potrebbe? L’arte serve a fare domande.